大型公共事件中的市一身影,展现百年名院的社会责任与担当

-

新冠"前线,逆流而上

2020 年注定有个不凡的开始,新年的钟声敲响,也吹响了战"疫"的号角,突如其来的新型冠状病毒感染疫情席卷中国,谁也没有想到,这突发的疫情,竟然会持续数年之久,成为影响全世界的一场海啸。 疫情之下,逆流而上,风雨共担。医院始终站在疫情的最前线,无数白衣天使前仆后继,画下最美逆行航线。了解详情 -

医疗援助,跨越千里的帮扶之路

医疗对口支援是党中央着眼打赢脱贫攻坚战,实现先富帮后富、最终实现共同富裕的重大战略部署,通过开展扶贫援助、技术合作、人才交流等方面多层次、全方位协作,有力促进了贫困地区医疗水平的进步。 得益于对口帮扶工作的顺利展开,那些因人才匮乏、观念落后、技术水平低、设施设备紧缺老旧等诸多问题而发展举步维艰的偏远基层医院,"逆袭"发展,蜕变为百姓的健康守护者。 医院积极响应国家号召,服从卫健委的安排,在对口帮扶、医疗援助的道路上,播撒大爱,留下动人长歌。了解详情 -

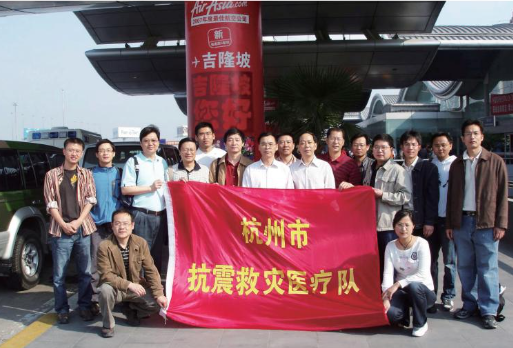

汶川之殇,抗震救灾中的"市一"力量

2008年5月12 日,汶川发生地震,顷刻间,城市塌陷,山体倒塌,无数欢声笑语被掩埋在尘土之下,哀嚎传遍大地,近七万同胞长眠于此。这场突如其来的灾难,从汶川蔓延,刺伤九州,震惊全球。 现在的汶川,新楼耸立,山青水秀,高耸的是民居,坚固的是学校,现代化的是医院,昔日满目伤痕的地震灾区浴火重生,创造出令人惊叹的"中国奇迹"。然而所有人都还记得,15 年前的这片土地上,曾有无数医护人员以舍生忘死、冲锋在前的精神,谱写了与人民血肉相连的感人篇章。了解详情 -

众志成城,抗击"非典

2003年的"非典"疫情,是很多中国人心头挥之不去的阴霾,尽管这场疫情已经过去了整整二十年,但它带来的恐惧,依然萦绕在每个人的脑海。 陌生的病毒,不知病因、没有特效药、传染性极强,早在"非典"开始传播之初,便已经引起人群的极大恐慌,而当它真的出现在杭城,所有人,都捏着一把汗。 然而,就在无数人对"非典"退避三舍时,却有一群逆行者,无惧亦无畏,在与病毒抗争的过程中,一往而前。了解详情 -

“八八”抗台,风雨中的历练

1988年8月8日,一场台风,肆虐杭州。尽管对生活在杭城的很多居民来说,台风几乎是每年必至的"常客"但在很多老杭州人的心中,三十多年前的那场至今没有名字、只有一个"8807"编号的十二级台风,依然是梦魇,以至于很多年后,每当人们再说起台风,都忍不住搬出它来:"与 1988 年那场台风相比,这实在是小巫见大巫。" 对医院的很多员工来说,那场台风,也是别样难忘的回忆。了解详情 -

几代人奔赴非洲,演绎中非"不了情

1968 年,浙江省向马里派遣了第一支医疗队。此后半个多世纪,一批又一批的医疗队先后从风调雨顺、四季分明的浙江启程,驻扎到气候炎热、疫病肆虐的非洲,参与医疗援助工作,多人获得中非国家级"军官勋章""骑士勋章",中国援非历史上首次编写非洲医学科普读本(法文版) 也出版了解详情